MoMA(모던아트미술관)를 갔더니 줄이 너무 길었다. 오늘은 입장료를 안 받는 날이라고 했다. 아마도 MoMA는 금요일마다 공짜인 것 같다. 아무 것도 모르고 왔는데 운도 좋지.

일단 비디오아트관.

비디오아트는 컨셉을 읽지 못하면 재미를 느끼기 어렵다. 물론 컨셉을 안다고 해도 영상물 자체가 재미를 주긴 힘들다.

개념 미술은 쉽게 말해 ‘미술로 철학하기’이기 때문에, 시각적 쾌감에는 그리 관심이 없다. 대신 개념 자체를 깨닫는 순간 아! 하고 오는 재미가 있는데, 나는 그런게 뭔가 선불교 같은 면이 있어서 좋아한다.

그렇다한들 내공이 부족해 이해가 안 되는 것들이 압도적으로 많음…

길버트&조지의 <더 뛸르리>라는 작품도 전시되어 있었다. 5월부터 전시한 모양. 몰입감이 있어서 실제로 보면 장관이다. 흑백 작품인데 내 사진기가 노랗게 찍어놨다. 전체적으로 모든 사진이 다 노랗게 나왔다..

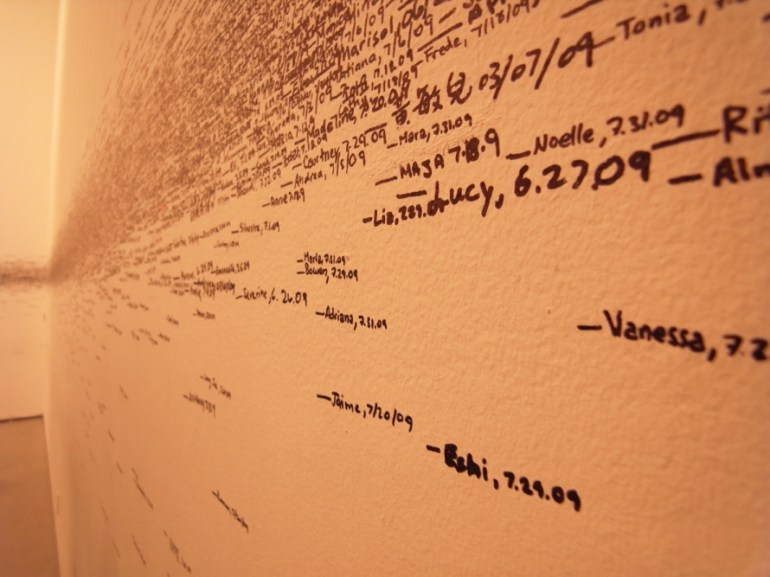

슬로바키아 출신 Roman Ondak의 작품. 아주 재미있는 작품이다. 이 넓은 방 사면의 벽이 이런 텍스트로 꽉 차 있고, 작가가 실시간으로 방문자들의 키를 잰 다음 이름과 날짜를 적어넣고 있었다. 제목조차도 재미있음.

나도 해달라고 했다.

와! MoMA에 내 이름 있다!

중국 작가 Song Dong의 특별전도 볼 수 있어서 운이 좋았다. 작가의 어머니인 쟈오 샹위안(Zhao Xiangyuan)이 50여 년의 세월 동안 차곡차곡 모아 온 일상용품 1만여 점을 전시한 것. 작가의 어머니는 물건을 절대 버리지 않았다고 한다. 덕분에 중국 반 세기의 역사를 볼 수 있게 됐다.

어쨌든 이 작품도 정말 끝내줬다. 실제로 보면 압도된다는 느낌.

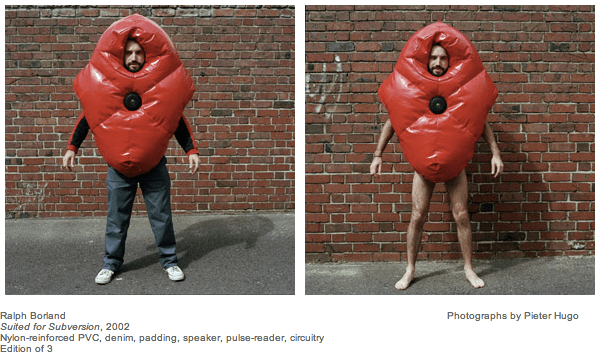

Paul McCarthy, Penis Hat. 2001

폴 매카시도 있었다. 더 끔찍한 작품도 많지만 이건 매카시치고 꽤 착한(?) 편. 불편함을 넘어선 분출이 패기 있고 개운해서 좋다. 얼핏보면 형식이 파괴된 듯 보이지만 조형원리가 지켜지고 있어서 시각적으로도 쾌감이 있다.

앙리 루소의 <꿈>이 이렇게 큰 작품이었다니…

미술을 책으로만 배운 촌뜨기였을 뿐임을 매 순간 깨닫는 중.

이런 거 잔뜩 걸린 맥주집에서 맥주 마시고 싶다.

피카소의 프렌치 매니저. 공간을 조각조각 분해해서 재조립한 이 익숙한 모습.

개인적으로 맘에 들었던 조형물인데, 누구 작품인지, 어떤 제목의 작품인지도 모르겠음. 자연적인 나무와 스틸이 섞여있는 방식이 아주 좋았는데, 왜 작가를 확인하지 않았지. 어쩌면 작품이 아니었을 수도 있다는 생각이 든다.

샤갈의 <나와 마을>. 생각대로 아름다운 작품이었다.

다들 그림은 직접 봐야 안다고 하지만, 마티스의 <춤>은 달라도 너무 다르다. 일단 이렇게 거대할 줄도 몰랐고. 직접 보기 전엔 잘 몰랐는데, 보고나니 엄청 좋아졌다.

인상깊은 작품이 또 있었다.

작가의 홈페이지에 들어가보니 작가 본인이 이걸 직접 입었었나 봄…

진정한 천재인 마르셀 뒤샹의 작품. 사실 뒤샹의 작품을 볼 수 있었던 것만으로도 MoMA까지 온 보람이 있다. 어떤 것도 배경이 될 수 있는 저 살아있는 작품, 배경에 무심히 금을 내고 있는 유리판.

나는 이제 뒤샹의 <자전거 바퀴> 실제로 본 사람이 되었다. 비록 만져보진 못했지만. 이거 손으로 한 번 휙 돌려봐야 완성되는 작품인데. 하지만 머릿속으로 상상하기로 한다.

유명한 아비뇽의 처녀들. 저 날카로운 수박과, 아프리카의 영향을 받은 저 얼굴들.

이거 말고도 피카소의 유명한 작품들이 있었지만 패스하기로 한다.

MoMA를 가진 뉴욕 시민들이 부럽다. 난 인생에 한 번 볼까 말까 한데 아무 때나 올 수 있잖아?

피카소의 삐에로.

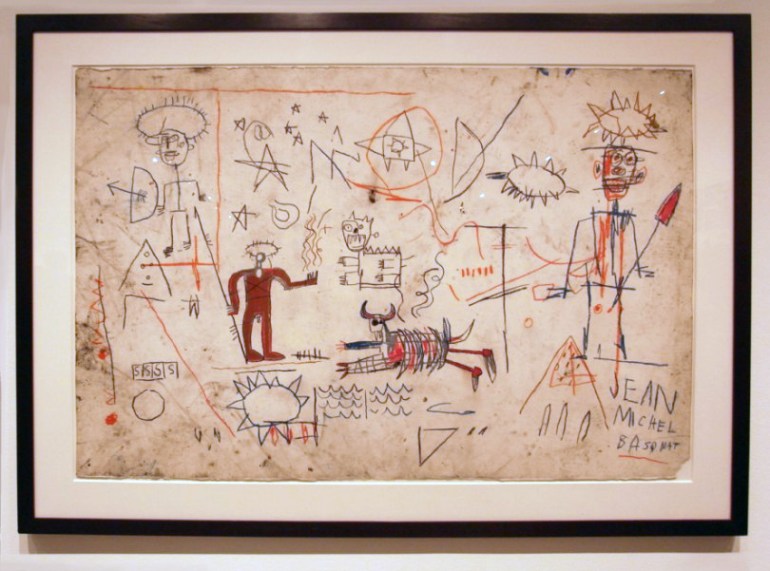

마지막으로, 바스키아의 무제 작품으로 마무리.

사진을 진짜 많이 찍어왔는데, 무슨 그림을 선별해서 넣을까, 유명한 걸로 넣을까, 안 유명하지만 내 맘에 드는 걸로 넣을까… 등등으로 엄청 고민하면서 사진들을 몇 번씩이나 보다가 시간이 쑥쑥 가는 통에 여기서 멈춘다.

다음 번에도 갈 수 있다면 느긋하게, 오래오래 있다가 오고 싶다.